INVITACIÓN Y COORDENADAS DEL ENCUENTRO 2024 – «VÍNCULOS Y ARTICULACIONES»

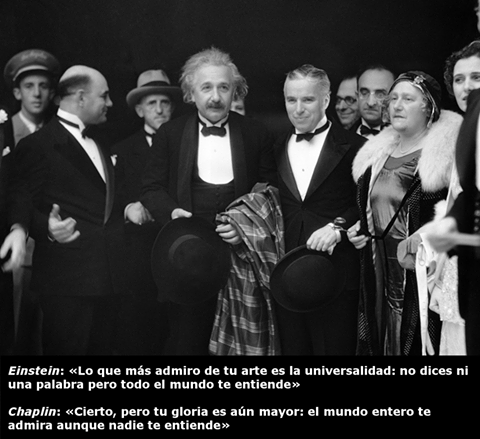

El tema de nuestro encuentro de este año es muy amplio, en él cabrían diversos tipos de relaciones y formulaciones de lenguaje. Sin embargo, alguien podría preguntar: ¿Acaso existen todavía vínculos entre los humanos, forman lazos de palabra, que no sean meras transacciones de bienes y servicios…, es decir, operaciones de la «mano invisible del mercado»? En efecto, para una buena parte de los habitantes de las urbes de hoy, ni siquiera aquello que antes era especialmente íntimo, como la sexualidad, ya no tendría por qué generar ningún vínculo. Además, el sujeto ha desaparecido, no habla, o a lo sumo repite, puesto que cotidianamente «se» liga empáticamente a enunciados que «se dicen» (modo impersonal) de ordinario, pero que, como eslóganes comerciales, ya no portan ninguna enunciación.

En el año 2023 los miembros de Suplemento Freud Lacan adoptamos una provocación como eje articulador del encuentro, al analizar la actual deslegitimación de la autoridad y la propuesta de Reinventarla, a cargo de Jean-Pierre Lebrun y Alain Eraly. En el presente año, perseveramos en la misma interrogación de la función de la palabra y la estructura de los vínculos, esta vez muy atentos a los cuatro Discursos que Lacan formuló en 1969 como cuadripodos, a saber: el Discurso del Amo, el Discurso de la Histérica, el Discurso Universitario y el Discurso del Psicoanálisis, además de un quinto cuadripodo, surgido de la deformación del discurso del amo, que Lacan dio a conocer como «Discurso Capitalista», en 1970.

Así pues, para animar la palabra de todos durante el encuentro del presente año 2024, hemos publicado algunos textos sobre el tema, en la parte de abajo de esta entrada de invitación al Encuentro «Vínculos y articulaciones».

Les proponemos a nuestros invitados leer dichos escritos y ponerlos a prueba para ver qué nos permiten comentar, asociar y discutir sobre la vida contemporánea.

Esta vez el encuentro será por la plataforma Meet, para mejorar la participación de los inscritos que no se encuentran en la ciudad.

Deberán registrarse con su nombre, su apellido y un correo electrónico de gmail, en el espacio dispuesto para comentarios, al final de los textos.

Fecha del encuentro: sábado 17 de agosto de 2024

Hora: 10:00 a. m.

Nuestros lectores y escritores quedan cordialmente invitados

Contacto

Facebook: https://www.facebook.com/0venatinta/

X twitter: @voces_letras

Email:

admin@suplementoediciones.com

suplemento.ediciones@gmail.com

suplementofreudlacan@gmail.com

TEXTOS SUPLEMENTO FREUD LACAN 2024 "VÍNCULOS Y ARTICULACIONES"

Texto 1: Efectos de fragmentación del dígito y sociabilidad de la palabra

Por: Aída Sotelo C.

El lenguaje que habla y piensa por ti…

El filólogo Victor Klemperer -autor del epígrafe- decidió estudiar la Lengua del Tercer Reich, porque observó que esta transformaba a quienes vivían bajo su régimen y la usaban sin reflexionar. Lacan designaba estos fenómenos como la existencia de un saber que no se sabe, o el discurso del Otro en tanto incomprendido, al que Freud denominó lo inconsciente.

Marx, por su parte, contrariando el idealismo hegeliano, afirmó que el lenguaje naturaliza la realidad social, porque los modos de producción en la praxis generan conciencias deformadas, que impiden el acceso a lo real (cf. D’Odorico, 2008, p.59) y llamó a ese efecto ideología. Criticaba la realidad como construcción idealista que escamotea los hechos reales y cuya solución sería despertar la conciencia de clase, la conciencia social. Algunos interpretaron que marxismo y psicoanálisis coincidirían en la existencia de aquello que la ideología ocultaría según Marx; no obstante, Lacan despeja el equívoco al distinguir lo real en psicoanálisis, de «cuya posición –dice– es posiblemente la única que permite fundar, en su fundamento más radical la noción de ideología» (Lacan, 1964, diciembre 2, p.18). El valor de esta noción está en indicar que parte de la experiencia permanece imposible de recubrir por el lenguaje, y que la experiencia que no logra recubrir, vuelve, es marca que insiste, letra cuyo descubrimiento instaura la razón después de Freud (Lacan, 1985, p. 473).

Muy temprano Freud toma nota de estados «sin palabras» a los que denominó trauma. Observa que su ocurrencia reaparece en el sueño y pregunta ¿cómo explicar ese núcleo de angustia en la función del sueño de realizar un deseo? También su noción de libido porta el sentido ambiguo de Lust, término alemán «que quiere decir a la vez el placer y el anhelo, es decir el estado de reposo y también la erección del deseo» (Lacan, 1956, diciembre 5, p. 47) Lacan parece responder la pregunta de Freud cuando afirma que: «por mucho que se desarrolle el sistema de la realidad, entre las redes del principio del placer deja prisionero un real» (cf. Lacan, 1964, febrero 12, p. 55). Y esa huella fuera de lenguaje volverá siempre al mismo lugar.

Ahora bien, al interior del lenguaje tenemos de un lado la palabra, cuya escucha y constitución de sentido y sinsentido, bordea lo real, tramita y amortigua sus efectos traumáticos para los hablantes; de otro lado está la cifra, cuya escritura fuera de sentido tiende a una transmisión sin falta. De ahí que la ciencia encuentra su ideal en el lenguaje matemático: los números no portan sentido, su encadenamiento en combinatoria elude las derivas de la polisemia significante, y son fijados por la escritura en busca de una transmisión sin falla. Si el error es un índice del sujeto, la imposibilidad de fallar es su eliminación, la ciencia moderna es sujeticida.

No fue por azar que el proyecto nazi se apoyara en lo más encumbrado de la ciencia y las artes. Pero, cuando Giorgio Agamben describe los efectos biopolíticos en los campos de concentración, observa que un hablante puede perder su palabra cuando la cifra sustituye su nombre y su historia: «Auschwitz es el lugar de un experimento todavía impensado, en el que más allá de la vida y de la muerte, el judío se transforma en musulmán[1] y el hombre en no-hombre». (Agamben, 2000, pp.53-54). Y prosigue más adelante: «Los “testigos integrales” aquellos en cuyo lugar tiene sentido testimoniar, son los que “habían perdido ya el poder de observar, de recordar, de reflexionar y de expresarse» (p. 61). ¿Cómo dejar hoy de lado tal efecto? Dicho rápidamente: si el niño salvaje de Aveyron mostró que la hominización es efecto de la transmisión social de la palabra; por su parte, el musulmán del Lager mostró que, bajo los efectos del dígito, un hablante es susceptible de perder su palabra.

Los ideales de progreso en la actualidad instauran al dígito –capaz de fragmentar la unidad imaginaria del cuerpo y de las imágenes– al lenguaje computacional y a la Inteligencia Artificial en el sitio más encumbrado de la ciencia moderna, un lugar de comando de lo social. Pero, ¿es este un retorno de los ideales de una ciencia nazi? Muchos pretenderán conjurar la respuesta afirmativa a esta pregunta arguyendo que la experiencia no es la misma de los campos en la Segunda Guerra Mundial. Pero, los cruentos exterminios que hoy se libran en Ucrania, en Sudán, en la República del Congo y en Gaza desmienten de inmediato ese argumento. Entonces, ¿comanda también el dígito la crisis social?

«El mundo del signo es un mundo cerrado» afirma el lingüista (Benveniste, 1974, p. 65), buscar vivir en ese mundo es como buscar habitar una burbuja, idea que parece fascinar a muchos. Y no me refiero sólo al ciudadano de a pie que declara ser asexual y repudiar el contacto con sus semejantes, al que se encierra en su cuarto, pide a domicilio todo lo que necesita y conjura las conversaciones mediante la opción de enviar y recibir mensajes en las redes sociales; también me refiero a elaboraciones intelectuales, como la trilogía Sphères del filósofo Peter Sloterdijk, quien ensalza lo que llama la muralla interior. A contrapelo de esta esfera ‘inmunitaria’, Lacan propuso la estructura extima del sujeto: a la vez íntima y social como una banda de Moebius. Por otra parte, la experiencia es tozuda y nos presenta nuevos enigmas a resolver, entre ellos: ¿cómo entender que algunos de los llamados autistas puedan dejar de estar ensimismados en la burbuja de signos?

La realidad porta algo debajo (Untertragen)

La realidad aguarda (Untertragen), señala Lacan en el seminario 11, lo que contrasta con el empuje (Zwang) en la repetición (Wiederholung) que dirige el proceso primario. Cuando busca dar cuenta de la causa, Lacan toma de la Física de Aristóteles el azar (αυτόματο) y la fortuna (τύχη). El automaton designa el retorno, la vuelta de signos comandados por el principio del placer; mientras la tyché (fortuna) –tropiezo con lo real– siempre actúa detrás del automaton y aparece en la experiencia como encuentro fallido, inesperado (cf. Lacan, 12 de febrero de 1964). Es este tropiezo lo que distingue a la aristotélica y al psicoanálisis de la ciencia moderna, que hace denegación de lo real y de la verdad. Como recuerda Lacan, Descartes se asegura del yo pienso con la duda, y permanece así en el sujeto de la certeza, que caracteriza a la ciencia desde entonces.

Freud procede de otro modo, más bien en el análisis de sus propios sueños halla un pensamiento, un pensamiento inconsciente, es decir, aunque alguien piense en su lugar. Esto le permite ir más allá del sujeto de la certeza, va en busca de la verdad, contrariando el campo abierto por Descartes, en cuya ciencia el sujeto queda condenado a perder lo real en favor del número (cf. Lacan,1964, 29 de enero, pp.36-39). De otro lado, el lenguaje matemático se desembaraza del significante y de su propiedad que le hace capaz de significarlo todo menos a sí mismo (cf. Lacan, 1992, p.95). Esta evasión del significante es la pérdida que instaura al número como lenguaje dominante en la ciencia y en la sociedad. Vivimos hoy en tecnocracias, encaminadas hacia un todo digital, que refuerza la exclusión de la palabra, sustituyéndola por imperativos cifrados, asemánticos, y repetidos, que aseguran la transmisión de las órdenes del amo.

¿Efectos sociales del dígito o toxicidad?

En los años 90, noticias, documentales y películas mostraron que con el opiaceo Oxycontin la familia Sackler amasó millones de dólares a costa de la muerte de medio millón de consumidores en Estados Unidos; también el fabricante de teflón Dupond envenenó cotidianamente a millones de familias que por años cocinaron con sus ollas y sartenes; mientras en California, Erin Bronckovich denunciaba la muerte de niños por contaminación del agua con el cancerígeno Cromo6 hexavalente depositado en un terreno sobre el cual se urbanizó. En casos como estos pensaríamos que el problema son los tóxicos, no el dígito, pero, plantearé el problema con la ayuda de un psicoanalista y de una niña de litoral Pacífico colombiano.

En su artículo «Violencia, sexualidad y lazo social», el psicoanalista Marie-Jean Sauret interroga los estallidos violentos de lo sexual que atribuye al sometimiento del sujeto a la forma social dominante, esto es, al maridaje entre capitalismo y ciencia moderna, que instaura un modo legalizado de violencia, promovido como progreso y defendido por el derecho. Estos son sus términos:

El discurso capitalista ha obtenido un gran refuerzo con la promoción del «todo digital»: todo se escribe en lenguaje binario, contribuyendo a la exclusión, no del lenguaje, sino de la palabra[1], una violencia sin precedentes contra las condiciones del sujeto. […] ya no hay enunciación posible, ya no se incorpora el significante y, por tanto, ya no hay cuerpo en el sentido estricto de la palabra. […] El discurso capitalista es, pues, menos una «psicotización» del mundo que su «autistización» (Sauret, 2024, p.6).

Cierto. El autista está como pez en el agua ensimismado en la combinatoria de signos, pero, la crisis social actual sólo es comparable a un autista que no habla y eso no ocurre en todos los autismos, como veremos más adelante.

La niña de 8° grado Zary Maireli Da Silva, de Timbiquí, se dirigió al presidente Petro durante su visita al Cauca, para agradecerle «haber dejado las comodidades de la ciudad, para ir a regiones olvidadas por el progreso». Ella pidió lo que las ciudades posmodernas rechazan: 1) una autoridad garante de la formación y de la promoción social de los niños, 2) y acceder al «saber superior», cuyos fundamentos han ido desapareciendo de los contenidos de la enseñanza –como sobrentendidos o desuetos– y que Zary supone llegarán a la región con la conectividad y el internet.

La pregunta que surge es: ¿podrá prevalecer la comunidad que la palabra ha permitido en provincia, una vez la gente se someta a los efectos del dígito?, ¿No llegarán también como en las urbes, la fobia a los vínculos, la denegación de lo real y la violencia contra el sujeto, que Sauret denunciaba?

Para avanzar en este problema, recordemos ahora lo que decía Lacan en 1955 sobre la naturaleza del lenguaje cibernético.

La puerta: cerrada / abierta

En el seminario II El yo en la teoría de Freud y en la técnica del psicoanálisis, Lacan toma –de Dupin en La Carta robada de Edgar Alain Poe– el ejemplo de un escolar que ganaba todas las canicas a sus compañeros, apostando al juego de impar y par, introduce con ello a su auditorio en el asunto de la naturaleza del lenguaje como combinatoria. Y al final en la conferencia «Psicoanálisis y cibernética», dice que el logro de entrecruzar acceso y clausura, permitió que en las realizaciones de la cibernética pasaran las ciencias de la conjetura, y aparecieran máquinas autónomas capaces de calcular. Para dar cuenta de los principios que las hicieron posibles, Lacan interroga ¿qué es una puerta? En primer lugar –dice–, no es en absoluto algo real. Más bien sus estados abierta y/o cerrada comportan tanto la disimetría entre acceso y clausura, como la división interior / exterior. En cualquier caso, una puerta puede ser atravesada, incluso sin que quien lo hace se percate cuando la franquea. Mientras el paso a través de una ventana es por fuerza intencional. Así, define el carácter simbólico de una puerta, lo cual le permite abrir paso hacia lo imaginario o hacia lo real (cf. Lacan, 1955, 22 de junio, pp. 346 y ss.).

Con la puerta Lacan incursiona en series de la alternancia posible entre los estados abierta / cerrada, en que se basa el lenguaje computacional, simbolizados de modo binario por secuencias de 0 y 1. Hay quienes se declaran «no binarios», rechazando ser hombre o mujer, pero, en el orden digital el binarismo se impone. Esa alternancia funciona hoy de modo continuo y automático, gracias a diversos dispositivos de acumulación y descarga de energía. Así, desde la calculadora de Pascal a la computadora de Turing han sido gobernadas por imperativos S1.

Imperativo repetido: S1, S1

Renán Vega, en el artículo «La formación de una cultura traqueta en Colombia», narraba que ese término –procedente del lenguaje de los sicarios del narcotráfico y paramilitarismo en Medellín–, remite al característico sonido de una ametralladora (traque traque traque). Es una repetición de imperativos asemánticos, que el significante traqueta ayuda a tramitar. Rastrear la violencia actual sin precedentes contra el sujeto, lleva a la compulsión de repetición de la que Freud dijo es más primaria y más elemental, más pulsional que el principio del placer que ella destrona (Freud, 1920, p. 23).

Producidas por la técnica y el capitalismo salvaje, máquinas como la ametralladora y la motosierra[3] han sido el lenguaje de la mafia en la vida social. La conservación de la energía hace parte de la máquina, que no sólo encarna la actividad simbólica más radical en el hombre. El descubrimiento de Freud fue el funcionamiento del símbolo como tal: sus manifestaciones dialécticas en estado semántico, en chistes, retruécanos, o máquina de sueños, y todo eso a partir del principio del placer. Pero, más allá de ese principio del placer opera la compulsión de repetición, pulsión de muerte, cuya significación en el plano energético Freud interroga (cf. Lacan, 1955, enero 12, pp. 92-97).

En El reverso del psicoanálisis, de 1970 Lacan insiste en que la termodinámica separa a Hegel de Freud, para articular hallazgos de las ciencias «duras» con las ciencias conjeturales. Reitera que Hegel se quedó en el campo de la física de Newton:

Si se hubiera podido echar a la espalda las fórmulas que unificaron por primera vez el campo designado por la termodinámica, tal vez hubiera podido reconocer el reino del significante repetido a dos niveles, S1, S1, una vez más. S1 es la presa. El segundo S1 debajo, es el pantano que hace girar una turbina. La conservación de la energía no tiene otro sentido que esta marca de una instrumentación que significa el poder del amo (Lacan, 1992, [lección 1970, febrero 11], p. 85).

Conservar la energía consiste en convertir una forma de energía en otra, incluida su transmisión, así el significante amo repetido en dos niveles activa motores y máquinas. De este modo, un sistema siempre tiene la misma cantidad de energía, si no se añade otra cantidad del exterior. Pero, la energía se degrada, hay una pérdida en los movimientos que la consumen, una parte deviene energía térmica, poco aprovechable y que se pierde cuando pasa de una parte a otra del sistema. Por ejemplo, el calentamiento global resulta (entre otros) del uso de carros, motos, batidoras, tornos, celulares, computadores, etc., de los que cada uno enciende a diario unos cuantos, así es que, además de la energía para cada función, otra parte se irradia en calor, pues ya no se transforma en otro tipo de energía.

Lacan dice no haber encontrado ningún cálculo energético en la era esclavista. Tampoco en el medioevo cuando toda fuente energética derivaba del sol. Pero, hoy cualquier tarea cotidiana pide energía extra, debido a imperativos económicos y de mercado, ya que repetir el imperativo (S1) que separa al trabajo del saber ahorra tiempo y capital, tanto en la fábrica de alfileres que citaba Adam Smith en La riqueza de las naciones, como en las multinacionales del actual neoliberalismo, que repiten el imperativo en las franquicias (S1).

¿Qué produce en la sociedad global el lenguaje autónomo del amo, ahora binario, capaz de desplazar la función significante y «que –como dice Lacan– rechaza y excluye la dinámica de la verdad»? (1992, [lección 1970, febrero 18], pp. 94 y 95).

Franquicias: lógica del emprendimiento global

Tenemos un ejemplo en la experiencia de Ray Kroc, nacido en 1902 en una familia de inmigrantes checos, empezó falsificando su edad durante la Primera Guerra Mundial para lograr un puesto de conductor de la Cruz Roja. Luego, fue vendedor puerta a puerta y llegó a ser dueño de la multinacional McDonald’s, mediante la repetición del S1, y esto, sin trabajo ni saber en el campo de los alimentos.

En 1954 vendía batidoras con poco éxito, cuando recibió un pedido de 8 máquinas. Eran los hermanos Richard y Maurice McDonald, inventores de la producción rápida en cadena a bajo costo de hamburguesas y bebidas en su natal San Bernardino. Allí emprendieron un proceso de 30 años, en el cual no sólo inventaron el Speedee Service System sino que para lograr ser aceptados, debieron hablar y enseñar a su comunidad a utilizarlo, sólo vendieron mucho mediante la palabra y la construcción de un saber.

Habían fracasado en seis intentos de abrir franquicias, cuando Kroc decide averiguar por qué le comprarán tantas batidoras. Visita el restaurante de los hermanos y queda maravillado por la rapidez, la practicidad y la cantidad de clientes que atienden. Los McDonald le muestran el funcionamiento, cómo lo inventaron y el diseño de Dick del negocio entre dos arcos dorados. Kroc les convence de que él abrirá las franquicias, concertan 1.9% como su ganancia y hacen un contrato en que los McDonald mantienen el control.

Cuando Kroc consigue varios franquiciados el porcentaje le parece muy bajo, trata de renegociarlo, pero, los McDonald se oponen. Buscando mejorar sus ganancias, Kroc se asocia con Harry J. Sonneborn que sugiere cambiar de estrategia constituyendo la inmobiliaria McDonald’s Corporation. Esta invierte en locales que subarrienda a los franquiciados y así, en 1960, la inmobiliaria llega a tener 100 restaurantes y los McDonald pierden todo poder para influir en el negocio. Kroc toma las riendas, reduce costos, sustituyendo el helado de la malteada por una bebida a base de agua y un polvo espesante saborizado. La nueva falsificación es idea de Joan última mujer de Kroc, quien a su muerte hereda su fortuna.

En 1961, Kroc toma el control total de McDonald’s en una transacción por 2.7 millones de dólares y 0.5% de regalías anuales para los McDonald, que para no causar impuestos no serían objeto de contrato escrito. Las regalías pactadas verbalmente y con un simple apretón de manos, nunca llegaron a ser pagadas por Kroc a los hermanos.

¿Cuál padre del nombre ?

Los hermanos McDonald también fueron emprendedores y fieles seguidores del discurso del amo moderno que habilita la producción en serie: primer S1. No obstante, ciertas particularidades de Kroc apuntan al borramiento de su ser de filiación. Dick McDonald diseñó los dos arcos dorados, pero es Kroc quien replica esa M en sus locales y le dice a Dick: que ni siquiera sabe que el apellido McDonald es la clave del éxito, mientras el apellido Kroc es eslavo y no representa a América. Las tarjetas de presentación de Kroc llevan bajo su nombre, el significante: Fundador.

Esas ínfulas de ‘primer hombre’ y el modo en que usurpó todo lo que pudo a los McDonald instan a darles sentido ¿obedecen a cierta rivalidad imaginaria?, tal como leemos en el primer texto de las «Contribuciones a la psicología de la vida amorosa» de Freud.

Cuando Ray conoce a su última mujer, Joan Kroc, ella estaba casada con otro hombre. Y del mismo modo que dijo haber tenido un amor a primera vista cuando conoció el negocio de los hermanos McDonald, su fascinación instantánea con Joan culmina eliminando al marido, el «tercero perjudicado» que Freud describe. Existen casos en que las elecciones de objeto amoroso de un hombre recaen solo sobre aquel en el cual «otro hombre pueda pretender derechos de propiedad» (Freud, 1910, p. 160). También el éxito de los McDonald estimulaba esta pendiente celosa. Arrebatar y rescatar a la mujer-madre del otro hombre-padre, como Freud señala, en paralelo, resulta tan incestuoso como la codicia con la cual Kroc abre franquicias de McDonald´s, subrogados del objeto original en los que el fundador Kroc busca legislar. Recordemos al hombre citado por Freud que: «mantenía a su amada por la senda de la virtud mediante unos tratados que él mismo redactaba» (p. 162). De modo análogo, el Kroc «fundador» ubica el objeto de su fascinación original (insustituible), y empieza a engendrar una serie interminable de subrogados (franquicias), quizás porque comparados con el objeto original todos resultan irremediablemente insatisfactorios:

[…] el psicoanálisis enseña también que lo insustituible eficaz dentro de lo inconsciente a menudo se anuncia mediante el relevo sucesivo en una serie interminable, y tal, justamente, porque en cada subrogado se echa de menos la satisfacción ansiada (Freud, 1910, p. 163).

¿No explicaría esto, por qué no le bastó a Kroc arrebatar a los McDonald su apellido, el diseño en M de las sedes, su sistema de producción en cadena y toda influencia en el negocio que ellos idearon, cuando creó McDonald’s Corporation? Cuando, a los hermanos sólo les quedaba el primer restaurante al que renombraron The Big M, sin las regalías prometidas, y con la instalación enfrente de un nuevo McDonald’s, Kroc hizo quebrar ese último reducto de los hermanos, el negocio original (insustituible). ¿Es su feroz rivalidad el padre imaginario? Insustituible como la madre, el restaurante original de los McDonald (su amor a primera vista), representa el fantasma de satisfacción total frente a la cual las franquicias serían siempre deficientes subrogados. Ante esto propiciar la quiebra podría simbolizar una «venganza», análoga al gesto de arrancarle su mujer al padre.

Otro hecho insiste en esta rivalidad de Kroc con un padre imaginario. Luego de su salida de McDonald’s, el 25 de enero de 1974 Kroc compra el equipo San Diego Padres Béisbol club, con lo cual salvó directamente a la moribunda franquicia deportiva del colapso y de la reubicación. Aunque el nombre del equipo aparece en español, es plausible que Kroc no ignorara su significado. Freud en el texto ya citado, señala cuán frecuentemente coexiste la rivalidad con «las fantasías de salvar al padre de un peligro mortal, con lo cual queda a mano con él», prevaleciendo el sentido desafiante:

El hijo se muestra agradecido deseando tener un hijo de la madre, un hijo igual a él mismo; vale decir: en la fantasía de rescate se identifica plenamente con el padre. Este solo deseo, el de ser su propio padre, satisface toda una serie de pulsiones: tiernas, de agradecimiento, concupiscentes, desafiantes, de autonomía (Freud, 1910, p. 166).

Esta fantasía que expresa el anhelo de salvar al padre para tenerlo como hijo, encontraría un motivo extra en los inmigrantes que buscan recomenzar y hacerse a una nueva patria, como aparece en la historia de Kroc. Pero, más allá de sus motivos, su historia oscila del emprendimiento a la estafa, del imperativo del Speedee Service System primer S1, a la canallada de usurpar el nombre y el éxito del restaurante original con el capital de una inmobiliaria. Al respecto Lacan dice en el seminario 17:

Toda canallada se basa en querer ser el Otro de alguien, allí donde se dibujan las figuras que captarán su deseo. […] No hay más sentido que del deseo. […] No hay más verdad que de lo que dicho deseo esconde de su falta (Lacan, 1970, 21 de enero, p. 64).

Ese ocultamiento de la falta del deseo lleva a Kroc va tras el goce fálico prohibido e incestuoso, «excluido porque es el único que daría la felicidad» (Lacan, 1970, 11 de febrero, p. 79) y que atenta contra la estructura social. Kroc, además, reúne las condiciones del amo, no trabaja y para hacerse rico no paga. Ya no estamos en el terreno de la termodinámica, el emprendedor inmobiliario hace de las franquicias de McDonald’s Corporation los S1, S1 repetidos hasta colmar el mundo. Un mundo estadístico, como dice Lacan: donde la verdad numérica es lo que puede contar, donde la energía, cuenta, aunque no se considere la entropía ni la materia transformada en ella, que niega lo real y el valor de la palabra, del mismo modo que Kroc nunca cumplió lo prometido a los McDonald.

El síntoma, otra relación con el padre

En términos del éxito empresarial no cabe cuestionar la estrategia de este emprendedor. Si bien la experiencia de los hermanos McDonald es genuinamente capitalista, no obstante, difiere de la de Kroc, quien se presentaba diciendo: «¿Cómo es posible que un vendedor sin éxito de 52 años hubiera forjado una empresa que vale hoy 170.000 millones de dólares? Perseverancia y determinación son los principios que le permitieron llegar al tope cuando los demás pensaban en la jubilación». Kroc creyó haber hallado con McDonald’s la fórmula del éxito, el S1 de la felicidad.

El cinismo es adoptado hoy como salida del sufrimiento. Pero, ¿podríamos admitir que este hombre libre de inhibiciones y límites es un modelo del triunfo del síntoma? No según Pierre Bruno, quien analiza «Ser de filiación, ser de síntoma» y afirma que el síntoma es lo que marca el hecho de que la relación sexual no existe[4]; y que en ningún momento se puede esperar, podemos decirlo así, que la verdad del sujeto corresponda al saber. Luego cita a Lacan en algún sitio donde habla de Descartes, cuando este dice que «la verdad es un vaciamiento» (Bruno, 2018). Y añade:

Hay una fórmula de Lacan que me impactó porque es exactamente lo opuesto a una fórmula en la cual, en dado momento, muchos –yo mismo incluso– basaron su enseñanza, la fórmula de Lacan es: «el sujeto, el S1 no representa al sujeto para otro significante». Encontré eso en el penúltimo seminario de Lacan[1] (Bruno, 2018).

[1] El penúltimo es el Seminario XXIV- L’insu que sait de l’une-bévue, s’aile à mourre (intraducible al español)

Por el contrario, Kroc se mantiene en la certeza de que la fórmula del éxito de su empresa es el apellido McDonald (S1) y por eso hace de ese apellido, que no es el suyo, el significante que lo representa. Pierre Bruno señala la consecuencia de que S1 no represente al sujeto para otro significante:

Entonces, desde ese momento, puesto que el saber no es accesible por el camino de la verdad que persigue el sujeto, a partir de ahí, el saber no está sino en esta cosa que llamamos el síntoma. […] Y añadamos que es un saber, pero un saber que no se sabe. (Bruno, 2018).

Hay que advertir que, quien persigue la verdad es un sujeto en análisis. Por fuera del análisis gozamos fálicamente del síntoma –dice Pierre Bruno– compara este gozar fálicamente con el efecto de «una zanahoria que se agita en el extremo de una cuerda para hacer avanzar los asnos que somos; pues lo que nos hace marchar es una cara del deseo que está oculta en el síntoma» (Bruno, 2018). Me parece que esta es la marcha del emprendedor Kroc. En cambio, el objetivo de un psicoanálisis es separar al sujeto del goce fálico S1 y permitirle dejar de marchar, hacer que pueda prescindir del espejismo para comer la zanahoria, porque lo que sabe de mi deseo es mi síntoma. De otra parte –dice Bruno– la verdad es como un tramo terminado cuando se ha dado la vuelta al ser de filiación, al Edipo y a las relaciones con los ancestros, para que el analizante pase de allí a su ser de síntoma. El síntoma es una cuestión de cuerpo, por incorporación del Otro, ya que es este el que produce nuestro cuerpo pulsional. Sin tal incorporación no habría síntoma.

Precisamente sobre esa incorporación del lenguaje, el síntoma psicoanalítico contradice a Agamben cuando el filósofo afirma que quien ha devenido «musulmán» en el campo de concentración, no puede testimoniar. Agamben formula entonces las siguientes preguntas: «¿Cómo puede un viviente tener el lenguaje? ¿Qué puede significar para el viviente hablar?» (2000, p.135). Y se responde:

No hay –fuera de la teología, del encarnarse del Verbo– un momento en que el lenguaje se haya inscrito en la voz viva, un lugar en que el viviente haya podido logificarse, hacerse palabra (Agamben, 2000, p. 136).

No obstante, la incorporación del significante no es teológica y lo que Freud encuentra tempranamente en las histéricas es el sentido del síntoma, gracias a que aquellos que hablan al sujeto marcan su cuerpo con el significante, luego, ese cuerpo lo vehicula y lo viviente sí deviene capaz de «decir», un sentido resulta escrito en el cuerpo, como exhiben las conversiones histéricas, que van cediendo al apalabrar el ser de filiación.

Se dice que Kroc padeció diabetes e hipertensión tratadas con técnicas médicas, pero, ellas no dejan historia ni palabra alguna sobre su ser de filiación, que no quiere ser eslavo y repudia su nombre Kroc, que queda borrado bajo las cifras que el mundo reconoce con una filiación que no es la suya. Lo suyo es la estadística, la estela de usurpaciones, traiciones, mentiras y estafas, subyacentes al crecimiento de las ganancias, al número de franquicias y a los cálculos financieros de una inmobiliaria. Instalado en el discurso del amo, Kroc dejó el saber sobre sí al esclavo, al que trabaja, en la ocasión los McDonald, testigos y perjudicados por su ambición, su felonía y su rapacidad.

Verdad versus información digital

Según lo dicho hasta aquí, el significante en lo real puede marchar de modo autónomo si lo impulsa alguna fuente de energía. En lo real funcionan combinatorias y no sólo de dígitos. En los años 60 del siglo pasado, Watson y Crick observaron mensajes moleculares capaces de replicación autónoma funcionando en lo real orgánico del núcleo celular, en efecto, los aminoácidos se combinan como mensajes autónomos que constituyen cadenas de ácidos nucleicos impulsados por la energía vital orgánica. Podemos hablar de información y recombinación genética a este nivel, pero, no de pensamiento ni de sentido.

Tampoco la combinatoria y el automatismo son pensamiento en el lenguaje de signos. El significante funciona en lo real y puesto que lo real no tiene compromisos éticos, la verdad posible es ante todo fáctica.

Sin embargo, en la posmodernidad actual gobierna cierta religiosidad enunciativa, apoyada en una conectividad permanente, intereses comerciales y socio-económicos, que promueven la circulación de datos, dichos, informaciones, mientras el interés por lo fáctico y por la verdad parece no tener vigencia. Sobre esta idea, Byung Chul Han termina su libro Infocracia en los siguientes términos:

[…] en la sociedad de la información posfactual, el pathos de la verdad no va a ninguna parte. Se pierde en el ruido de la información. La verdad se desintegra en polvo informativo arrastrado por el viento digital. La verdad habrá sido un episodio breve (Han, 2022, p. 92).

Por lo que dice de la información, se entiende que Han concibe una verdad susceptible de ser dicha, positiva y «objetiva». Freud en cambio, reconoce la verdad de cada sujeto, esa verdad que es su falta. Según Lacan, por ejemplo, la verdad del amo es el esclavo quien la sabe. Y, si de saber se trata, Pierre Bruno usa como brújula clínica el axioma: «sólo el síntoma sabe» (Bruno, 2018, p.1), poniendo como ejemplo el caso de Elizabeth von R quien está enamorada de su cuñado. Y justamente, cuando su hermana muere y él queda libre, Elizabeth se enferma de la pierna. Entonces, dice Pierre: «el síntoma dice por Elizabeth lo que yo no puedo decir y que yo no sé, pero que el síntoma sabe, es decir, le dirige a su cuñado un: yo te amo» (Bruno, 2018, p. 6).

Esta manera de medio-decir de la verdad puesta en el cuerpo puede desilusionar a quienes pretenden que la verdad tendría que ser comunicable, además enteramente y de modo «asertivo» como dicen los psicólogos. Para Lacan en cambio, la verdad «no es toda», siempre es «medio-dicha» y más precisamente como lo vio Freud y lo recuerda Bruno, la verdad está en el síntoma. Observemos que este medio-decirse de la verdad está relacionado directamente con su aspecto fáctico, la verdad no es sólo un decir, como pretendía Foucault al promover la parresía, como un «decir la verdad». Ella está en la conversión histérica como gesto, en la insistencia obsesiva, como acto, como hecho.

Verdad y sociedad

Hannah Arendt piensa de modo diverso a Han: «La verdad, –dice– aunque impotente y derrotada por los poderes tiene su fuerza propia. La persuasión y la violencia destruyen la verdad, pero no pueden reemplazarla» (Arendt, 1996, pp. 272 y 273). Luego, sobre las funciones de la verdad cita a Herodoto: «El que dice lo que existe (λεγι τά εόντα) siempre narra algo». También cita a la escritora Isak Dinesen: «Todas las penas se pueden sobrellevar si relatas un cuento sobre ellas»; con esto Arendt reafirma que «el narrador que dice la verdad factual origina una reconciliación con la realidad», además, cree en la función política del poeta, que es capaz de hacer catarsis sin pragmatismos, pues se libera de sus propios intereses en el pensamiento y en el juicio (cf. Arendt, 1996, p. 276).

Decir la verdad aporta pues una liberación, pero ¿liberación de qué? Nos libera del sí mismo y del sesgo que eso induce. Nos libera de la «mismidad» y de su automaton. Y no es poco, porque nunca antes, como ahora en nuestro tiempo, se había podido gozar tanto de la comodidad del consabido «lo mismo» día a día.

Victor Klemperer observaba en Alemania cómo el lenguaje fue transformándose paulatina e inadvertidamente en el trato cotidiano, hasta devenir la Lengua del Tercer Reich:

¡Cómo se adaptan a su entorno las naturalezas mediocres e inocentes! Más tarde recordamos que ya en Heringsdorf, el joven buenazo hablaba de «la guerra alegre y refrescante». Por aquel entonces lo considerábamos la adopción irreflexiva de un tópico. Pero los tópicos acaban apoderándose de nosotros. «El lenguaje que crea y piensa por ti…» (Klemperer, 2020, p. 48).

También en Eichmann en Jerusalén Arendt observa que en la corriente nazi no participaron demonios ni asesinos irredentos sino hombres comunes, cuya condición fue admitir el simple confort de instalarse en el automaton, suspendiendo el juicio… dormimos, o despertamos para seguir durmiendo, cuando por poco, una pesadilla nos confronta a lo real. Pero, lo real no es homogéneo, hay distintas formas de él, desde la transcripción de cadenas de aminoácidos que sostienen la vida sin intervención del pensar, hasta el goce machacón de S1 repetidos y el correlativo no pienso de los automatismos.

Cuando analiza las complejas relaciones entre «Verdad y política», Hannah Arendt define la verdad en la civilización y la distingue de la verdad física o «metafórica»:

Sin embargo, quiero demostrar que, a pesar de su grandeza [la de la política], esta esfera está limitada, no abarca la totalidad de la existencia del hombre y del mundo. Está limitada por las cosas que los hombres no pueden cambiar según su voluntad […] En términos conceptuales podemos llamar verdad a lo que no logramos cambiar[1]; en términos metafóricos es el espacio en que estamos y el cielo que se extiende sobre nuestras cabezas (Arendt, 1996, p. 277).

[1] El énfasis es mío.

Al decir que la verdad es lo que nos es imposible cambiar, Arendt se distancia del círculo de los filósofos, reconociendo esa falta que permite un poco de libertad al sujeto y que, en términos freudianos, sería la falta denominada castración.

La sociabilidad de la falta

Pero, en nuestra práctica, falta no es sinónimo de impotencia, toca al sujeto hacerla fecunda. En Problemas cruciales para el psicoanálisis, Lacan pregunta cuál es el sentido de la barra del algoritmo del signo lingüístico:

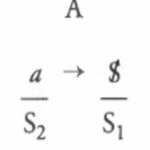

Ver en la columna de la derecha la Figura 1 – Tomada del Seminario 12 (Lacan, 1964, p. 19)

Luego señala que el sentido se produce a nivel de esa barra. El significante está aquí en función de la constitución de sentido y sin-sentido, como en el humor y lo inconsciente. Bajo esta perspectiva de las relaciones entre lenguaje e inteligencia, Lacan nos remite a un campo afín pero distinto al psicoanálisis:

[…] a saber, una experiencia literaria, tratando de darle su estatuto propio, porque nosotros no lo hemos inventado, existe lo que llamamos nonsense, interrogando a Alicia en el país de las maravillas o a algún buen autor en este registro, veremos la luz que esto nos permite, para darle estatuto de significante (Lacan, 2000, pp. 19 y 20).

Carente del talante literario de la obra de Lewis Carroll, aunque no sin ingenio es la siguiente parodia sobre un estudiante y su modo de responder a un examen da también un ejemplo de ese nonsense:

Pregunta 1: ¿En qué batalla murió El Cid Campeador?

Respuesta: En la última

Pregunta 2. ¿Dónde fue firmada la Declaración de la Independencia?

Respuesta: al final de la página

Pregunta 3. ¿El río Ravi corre en qué estado?

Respuesta: líquido

Pregunta 4. ¿Cuál es la primera causa de divorcio?

Respuesta: El matrimonio

Pregunta 5. ¿Qué no se puede comer nunca en el desayuno?

Respuesta: El almuerzo y la cena

Pregunta 6. ¿A qué se parece la mitad de una manzana?

Respuesta: A la otra mitad

Pregunta 7. Si tiramos una piedra roja en el mar azul, ¿qué le pasará?

Respuesta: Se mojará

Pregunta 8. ¿Cómo puede permanecer un hombre 8 días sin dormir?

Respuesta: Durmiendo de noche

Pregunta 9. ¿Cómo podemos levantar un elefante con una sola mano?

Respuesta: Nunca vamos a encontrar un elefante que tenga una sola mano.

Pregunta 10. Si usted tuviera tres manzanas y cuatro naranjas en una mano, y cuatro manzanas y tres naranjas en la otra, ¿qué tendría?

Respuesta: Unas manos muy grandes

Pregunta 11. Si se necesitaron ocho hombres para construir un muro en diez horas, ¿cuánto tiempo necesitarían cuatro hombres para construir el mismo muro?

Respuesta: Ningún tiempo, el muro ya está construido.

Pregunta 12. ¿Cómo se puede dejar caer un huevo en un piso de mármol sin romperlo?

Respuesta: De cualquier manera, un huevo no puede romper un piso de mármol.

La burbuja de la cifra y salida de ella

Lacan dijo en Bruselas que Freud fue afectado por las pacientes histéricas que escuchaba, también hoy nos afecta y nos cambia tomar conocimiento de autistas que ya no habitan una burbuja. Entusiasma escuchar el testimonio de Daniel Tammet y las largas conferencias de Josef Schovanec, verdadero activista de la cultura diferente que se ha propuesto «despsiquiatrizar» a los llamados autistas. Encontramos sus elaboraciones que dan cuenta de su relación con el lenguaje tan excepcionales, como haber logrado salir de su aislamiento inicial en la combinatoria.

Sabemos que algunos de los llamados «autistas» tienen extraordinario manejo y familiaridad con el lenguaje digital cibernético, cuya contrapartida son algunas dificultades sociales y ensimismamiento. No obstante, algunos de ellos al superar estas últimas, se encuentran y encuentran vías para animar a la sociedad.

Josef Schovanec, además de sus doctorados en Filosofía y Ciencias Sociales, dicta conferencias cargadas de humor y sarcasmo, que lo han hecho globalmente popular, domina siete lenguas diferentes, aunque aprendió a leer y a escribir antes de aprender a hablar, como muchos otros autistas. Luego de esto ha escrito varios libros para entender el autismo y ayudarnos a los demás a entenderlo desde la elaboración que hace de su propia experiencia.

Por su parte, Daniel Tammet declara haber vivido «en una burbuja», condición de la cual ha salido con apoyo de sus educadores y del ajedrez, también está seguro de que no retrocedería. Más claramente critica la situación paradójica que propician las redes sociales, dice que: «a la vez que posibilitan una comunicación, aíslan a cada uno, como si viviera en una burbuja». Tammet lanza esa crítica social de las burbujas, a partir de su recuerdo de haber habitado una él también, es el testimonio de una transformación radical en su vida, que posiblemente es más el correlato de un privilegio que el destino posible para todo autista.

De hecho, se esperaría este tipo de transformación en un análisis, que permitiría llegar a una identificación con el síntoma, como aquella de la que parecen dar testimonio tanto Schovanec en sus conferencias y su reivindicación de los autistas, como Tammet cuando asocia la percepción, los colores, los números, y la combinatoria en el ajedrez. Ambos casos muestran que, desde la relación ensimismada con los signos, el autista puede llegar a encontrar una puerta de salida de la burbuja hacia una socialización de su experiencia. No obstante creo que esto sería posible, no sin que el concernido haya cumplido dos condiciones: la primera adquirir el significante que le permite constituirse como hablante (condición del inconsciente) y la segunda condición instaurada por la palabra misma, incluye cierto asentimiento ante la dinámica de la verdad, verdad del sujeto que es la verdad de su falta.

Estos brillantes autistas nos llevan a preguntar si el confort y la indulgencia promovidos hoy para la educación de niños y jóvenes, constituye un enorme obstáculo en su formación, más que una invitación a superar los retos de invención que plantea la palabra. Añadamos al interrogante el hecho de que no es en provincia, sino en las ciudades donde la comunicación en línea es accesible para todos, donde han aparecido frecuentemente niños y jóvenes que expresan no tener ninguna voluntad para hablar.

A modo de cierre

Podemos plantear como hipótesis o conclusión provisional, que los estallidos de violencia que hoy observamos, aparecen como ripostas simples al S1 tecno-capitalista, pues cada uno de los que se ha identificado al poder del amo responde con otro S1. «Es el significante S1 repetido a dos niveles S1, S1, una vez más» (Lacan, 1992, p.85).

En uno de los encuentros del seminario Suplemento Freud Lacan, una de nuestras compañeras relataba que, en Riohacha, los niños de cuarto grado que tiene a cargo como profesora, ya no hablan: se comunican a puños o gritos, como sus padres. Incluso, uno de estos padres llega en moto a la escuela por su hijo, y sin saludar ni mediar palabra, simplemente emite un chiflido, un imperativo asemántico S1. Es cierto que el chiflido siempre ha sido usado para dar órdenes a animales amaestrados, caballos, perros, etc., nos ha servido como recurso para domesticar a los seres que carecen de palabra. Pero, sustituir la función de la palabra, la construcción de sentido característica del hablante, por un imperativo repetido imperativo, permite interrogar si estamos renunciando a nuestra más preciosa condición por la eficacia.

Los productos de esa eficacia, las mercancías hacen señuelo al deseo, dan la ilusión de que nada falta, y de ese modo, el capitalismo no sólo forcluye la castración sino degrada los vínculos, el lazo social, por medio de la reducción de la palabra a transacciones mudas e imperativos asemáticos; o como en el caso del emprendimiento, eludiendo el sentido mediante cálculos, estadísticas, sumas y restas, que además de ocultar la memoria, el saber mítico que crea un piso al origen de los acontecimientos, también degrada las relaciones y los límites que ellas exigen, como ilustraba el caso de Ray Kroc.

Finalmente, culpar al dígito no tiene sentido, somos los sujetos los que permitimos en mayor o menor medida ser afectados por la pendiente tecnocrática hasta el punto de eliminar la dinámica de la verdad. Esto lo demuestra la experiencia de los autistas, que a condición de ser estimulados y animados por quienes los acogen (asuntos de transmisión), logran generar corredores que el sujeto puede transitar y puertas de salida de la burbuja de signos, para pasar a la sociabilidad de la falta, no sin antes lograr la incorporación significante capaz de constituir sentido y sin sentido, pues el lenguaje es la condición del inconsciente y no a la inversa.

Notas

[1] Añado énfasis para señalar que “musulmán” o “testigo integral” eran términos que designaban a aquellos que, en el campo, habían perdido sus facultades para hablar, observar o recordar.

[2] Énfasis añadido.

[3] Javier Milei hizo emblema de campaña de la motosierra, mientras para los paramilitares colombianos fue una herramienta de exterminio de campesinos y opositores.

[4] Lacan dice así que el goce total escapa al hablante, que no existe la fórmula de la felicidad.

[5] El penúltimo es el Seminario XXIV- L’insu que sait de l’une-bévue, s’aile à mourre (intraducible al español)

[6] El énfasis es mío.

Tarjeta perforada para guardar datos en lenguaje de dígitos para computador

Ver videos más adelante…

HAY UN AUTOMATISMO PROPIO DE LA CADENA DE SIGNIFICANTES, COMANDADOS POR EL PRINCIPIO DEL PLACER…

PERO SÚBITAMENTE, TARDE O TEMPRANO,MÁS BIEN SIEMPRE EN EL MISMO LUGAR, APARECE EL TROPIEZO CON LO REAL…

VISITA A TIMBIQUÍ EN EL CAUCA, EN ENERO DE 2024

¿La nexofobia y la denegación de lo real llegarán a las provincias con el lenguaje digital, como ocurre en la ciudades del mundo?

Del traqueteo S1, S1, S1…de las ametralladoras y de las motosierras adopta su nombre la llamada cultura ‘traqueta’

El S1, S1, una vez más… también hace funcionar la turbina o el motor de pistones

FRANQUICIAS : S1, S1,…

S1 ASEMÁNTICO: ningún saber, ninguna verdad

RIVALIDAD CON UN PADRE IMAGINARIO

RAY KROC: EL «FUNDADOR»

KROC: el ‘salvador’ de San Diego Padres Béisbol Club

Según Lacan, la canallada se basa en querer ser el Otro para alguien

PERO NO TODO PADRE ES IMAGINARIO… NO TODO ES EFICIENCIA… NI ÉXITO (O GOCE FÁLICO)

¡SÓLO EL SÍNTOMA SABE!

EL CUERPO EN LA HISTERIA NOS ENSEÑA QUE EL VERBO SÍ SE ENCARNA EN LOS HABLANTES

LA VERDAD POSIBLE ES ESENCIALMENTE FÁCTICA

SEGÚN ARENDT, LA VERDAD, AUNQUE IMPOTENTE Y DERROTADA, TIENE SU FUERZA PROPIA

Pero, la verdad no es el lenguaje que crea y piensa por tí…

LA VERDAD ES LO QUE NO LOGRAMOS CAMBIAR… DICE HANNAH ARENDT

… EXISTE LO QUE LLAMAMOS NONSENSE… dice Lacan e interroga precisamente a la Alicia de Lewis Carroll

LO IMPORTANTE ES QUE EL NONSENSE ES UNA DE LAS SALIDAS DE LA BURBUJA Y DEL IMPERATIVO, QUE LACAN SANCIONA COMO UNA OBLIGACIÓN DE SABER, ALGO ASÍ COMO : «SIGUE SABIENDO, SIGUE SABIENDO…»

JOSEF SCHOVANEC: genio autista, humorista, magíster en Ciencias Sociales, Filosofía y conferenciasta

Daniel Tammer, que denuncia que no son los autistas los que viven en la burbuja, sino algunos que usan las redes para aislarse y no estar entre sus semejantes. En el siguiente video habla sobre diversas formas de saber.

Figura 1 Sujeto y sentido, Tomada del Seminario XII de Lacan

Bibliografía

Agamben, G. (2000). Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo sacer III. Valencia: Pre-Textos.

Arendt, H. (2014). «Hannah Arendt: ¿Qué queda? Queda la lengua materna (1964)». [Video en línea]. Consultado el 10 de enero de 2024, en https://www.youtube.com/watch?v=WDovm3A1wI4&t=2067s

Arendt, H. (1996). «Verdad y política». En Entre el pasado y el futuro. Barcelona: Editorial Península, pp. 140-277.

Benveniste, E. (1974). Problèmes de linguistique générale. Vol. 2. Paris: Gallimard.

Bruno, P. (2018, 20 de febrero). «Ser de filiación, ser de síntoma». Intervención para miembros de la Association Le pari de Lacan. Versión en español de Aída Sotelo.

D’Odorico, M.-G. (2008). «Karl Marx: el devenir de la “ideología” en el estado capitalista». En Pensamiento contemporáneo. Principales debates políticos del siglo XX. Buenos Aires: Editorial Teseo.

Freud, S. (1910). «Sobre un tipo particular de objeto en el hombre. (Contribuciones a la psicología del amor I)». Vol. XI. Buenos aires: Amorrortu editores, pp.155 y ss.

Freud, S. (1920). «Más allá del principio del placer». En Obras completas. [1982]. Vol. XVIII. Buenos aires: Amorrortu editores, p.23.

Hancock J. L. (2016). El fundador [película en línea]. Consultado el 5 de marzo de 2024, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=gKdSGHqgEgk

Klempeler, V. (2020). LTI. La lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo. Barcelona: Taurus.

Lacan, J. (1994). Jacques Lacan. Le séminaire. Livre IV. La relation d’object 1956-1957. Paris : Seuil éditons.

Lacan, J. (1973). Jacques Lacan. Le séminaire. Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse 1964-1965. Paris : Seuil éditons.

Lacan, J. (1978). «Psychanalyse et cibernétique». Leçon du 1955, 22 juin. En Le séminaire de Jacques Lacan Livre II. Le moi dans la théorie de Freud et dns la technique de la psychanalyse. Paris : Éditions du Seuil.

Lacan, J. (1985). «La instancia de la letra en el inconsciente o la razón después de Freud». En Escritos 1. Barcelona: Siglo XXI editores.

Lacan, J. (1992). El seminario de Jacques Lacan. Libro 17. El reverso del psicoanálisis. 1969-1970. Buenos Aires: Paidós editores.

Lacan, J. (2000). «Lección II du 9 de décembre». En Problèmes cruciaux de la psychalnalyse. Séminaire 1964-1965. Éditions de l’Association Freudienne Internatinal. Publication hors commerce.

Lacan, J. (2012). «Televisión». [1973]. En Otros escritos. Buenos Aires: Paidós.

Richard y Maurice McDonald (s. f.). [Referencia biográfica en línea] Consultado el 10 de marzo de 2024, disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_y_Maurice_McDonald

Raymond Albert Kroc (s. f.). [Referencia biográfica en línea] Consultado el 10 de marzo de 2024, disponible en Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Ray_Kroc

Sauret, M.-J. (2024, marzo). «Violencia, sexualidad y lazo social» [artículo en línea]. Newsletter de la Fundation Europeenne de Psychanalyse. Traducción al español Aída Sotelo. Disponible en correo para miembros de la FEP.

90 Segundos Noticias (2024, febrero). «La Niña que lo conmovió: Cómo señor presidente, ¿cómo? Zary Maireli Da Silva» . Consultado el 16 de marzo de 2024, en línea (ver arriba a la derecha).

Vega, R. (2014, febrero 18). «La formación de una cultura traqueta en Colombia». En Rebelión [artículo en línea] Consultado el 31 de marzo de 2024, disponible en https://rebelion.org/la-formacion-de-una-cultura-traqueta-en-colombia

Texto II : TECNOLOGÍA ¿UN NUEVO REAL?

LA TECNOLOGÍA Y LOS JÓVENES, HOY

Isabel Cristina Medina Caicedo

A modo de Invitación

Si bien escribir tiene a veces su dificultad, hay varios aspectos a destacar en este ejercicio: permite organizar ideas, analizar conceptos, leer y releer textos, autores y algo muy importante, un decir con enunciación propia. Cuando esta enunciación se comparte con otros, se puede dar lugar a un encuentro, para debatir, controvertir o estar de acuerdo; sin embargo, la palabra escrita, que no sea letra muerta, sino la que es escuchada o leída, por alguien, puede retornar en preguntas tanto para el escritor como para quien escucha. He aquí una posibilidad de hacer lazos sociales, ya que la pregunta nos remite a encontrar caminos, a cambiar presupuestos, es decir a avanzar en lo que nos interesa dilucidar, o sea ante lo que no tenemos una respuesta, sino quizás múltiples preguntas.

Entrando en el asunto

Palabras como neoliberalismo, globalización, mercado, competencia, ganancia, tecnología, inteligencia artificial, rendimiento, están en boga en todo tejido institucional (llámese ámbito académico, laboral, familiar y otros), por lo cual tenemos un lenguaje homogenizado, convirtiéndonos en ciudadanos modernos a la altura de la época, o sea, donde las nuevas tecnologías nos permiten ser consumidores permanentes en el mundo. En palabras de Byung-Chul Han, en el texto Hiperculturalidad. Cultura y Globalización, lo denomina “Un turista en camisa hawaiana” es decir, “… el individuo de esta cultura nace y crece desconectado de un lugar… es lo nuevo lo que debe ser apropiado”.[1] Así, al no tener ataduras con el pasado, se puede convertir en un “homo liber”, libre de estar en cualquier lugar, aunque no sea físicamente, este es el individuo que se ha conformado en la hiperculturalidad, entendida esta, como las formas de vida que se transforman y se renuevan, quitándose el peso de la historia que cada de ellas trae para el sujeto.

[1] Byung-Chul Han: Hiperculturalidad. Cultura y Globalización. Editorial Herder, Barcelona. 2018. Pág. 10

En el libro la Siliconización del Mundo, con un capítulo muy sugerente: La inteligencia artificial, superyó del siglo XXI, Éric Sadin, plantea que si bien la inteligencia artificial (IA), está orientada a sobrepasar el poder cerebral y cognitivo humano para gestionar actividades de modo rápido y fiable, ha entrado en todos los campos del hacer humano y, hay uno del cual hacemos uso los ciudadanos del S.XXI, de forma diaria y cotidiana: el Smartphone, el cual cuenta con un asistente virtual. “Es una alteridad de un nuevo tipo, sin rostro y sin cuerpo, que se sustrae a toda confrontación o a todo conflicto y que solamente está consagrada a ofrecernos «lo mejor» en cada instante.” [1]Así, lo que se trata de erradicar es la figura humana, para lo cual el hombre debe “despojarse de sus prerrogativas históricas, para delegarlas a sistemas más aptos, para ordenar perfectamente el mundo y garantizar una vida libre de sus imperfecciones” [2]

[1] Sadin Éric, La siliconización del mundo. Caja Negra Editora, Buenos Aires. 2018. Pág. 147

[2] Ibíd., Pág. 149

El animal humano al nacer, es una criatura prematura con incapacidad de valerse por sí mismo, donde hay incoordinación y fragmentación, con este aspecto Lacan sitúa un tiempo previo en la formación de la identidad de sí; el júbilo del niño al reconocer su imagen, es un testigo de la importancia libidinal y el fundamento de las pasiones narcisistas. Cuando se encuentra la unidad en la imagen, el Uno de la forma del cuerpo aporta la unidad al organismo prematuro y fragmentado; esta función en la experiencia humana, permite construir el cuerpo como imagen unitaria, ya que el yo y el mundo no son términos opuestos. Ahora bien, cuando el Smartphone, se convierte en una alteridad de un nuevo tipo, sin rostro y sin cuerpo, podemos preguntarnos, el “sin rostro y sin cuerpo”, ¿Será una nueva forma de la función de lo imaginario? ¿Qué implicación tiene para la subjetividad humana?

Con las nuevas tecnologías se apunta a que las personas, nuevos consumidores, “no tengan ataduras con el pasado, y a “despojarse de las prerrogativas históricas”, podemos decir que lo simbólico, o sea la cultura que se transmite por medio de las palabras ya sean estas habladas o escritas de una generación a otra y que conforman el conocimiento y la experiencia de la tradición, intentan ser anuladas. El registro de lo simbólico, que desde Freud ha permitido el análisis de la estructura de la subjetividad humana, donde la palabra, la letra, los discursos, los significantes y la emergencia de los goces, ¿Podrán ser anulados, para dar lugar a una “vida libre de imperfecciones”?

Una experiencia

Desde una experiencia educativa, donde los jóvenes mostraron que lo más importante en sus vidas es el celular y, donde la experiencia de juego y contacto con el compañero en la vida diaria del colegio disminuye notablemente por estar conectados en línea, hasta el punto de ser obligados a salir fuera del salón de clase a la hora de descanso, e interrumpir los juegos digitales, mientras se está en actividad académica, se ha evidenciado que la comunicación y el uso de palabras es limitado entre ellos, mientras las agresiones y los actos violentos hacia los cuerpos de los compañeros aumenta notoriamente. Se demanda a los educadores, que los jóvenes aprendan a desarrollar en el interior de la comunidad educativa y en beneficio de ella, la totalidad de sus potencialidades, capacidades y aptitudes y así, construir sujetos de derechos.

¿Quiénes son estos jóvenes? Son estudiantes que pasan el tiempo solos, sin mayores oportunidades para establecer intercambios simbólicos, de palabra y escucha con sus padres, abuelos y otros miembros del grupo familiar, aspecto que les permitiría sostenerse cuando afrontan dilemas de la vida, de las relaciones entre pares, de las relaciones de pareja, de las ofertas al margen de la ley en las calles y otras del cotidiano vivir. A falta de figuras que hagan de guía y autoridad, desde muy temprano se demanda al niño y al adolescente: madurez, independencia y responsabilidad. Se confunde así, la independencia física con la independencia emocional y desaparece el referente simbólico que permite estructurar la vida y afrontar las dificultades en la inscripción social. Un adolescente depende de un adulto, no para sobrevivir sino en cuanto a la escucha, el respeto, las normas y el afecto que permitan una forma de transmisión esencial en el contexto de lo humano.

Es decir, para que lo real (violencia, acto delictivo) no haga un estrago social, es muy importante acotar por lo simbólico, por la palabra, los malestares subjetivos; en este sentido la palabra tiene un poder, es decir tiene la posibilidad de permitir que los sujetos con el uso de ellas, puedan entender las dificultades, los problemas, las relaciones que se entablan con otros y analizar las posibilidades de cambiar algunos factores que se creían determinantes en la vida. Ahora bien, con algunos jóvenes se logran intervenciones que posibilitan cambios en la vida de ellos, sin embargo, la colonización de los avances de las nuevas tecnologías especialmente de la inteligencia artificial, aparecen guiando la fascinación del joven, “además de virtuosa, naturalmente inscrita en el curso de la historia y como representación del horizonte insuperable de nuestra época”.[1] Y se expresa con una frase muy sencilla: ¡No Hay Alternativa!

[1] Ibíd., Pág. 31

De esta forma, se puede hablar de una subjetividad que se homogeneiza, por lo cual el sujeto que aparece es el emprendedor, el empresario de sí, que busca permanentemente una mejor adaptación y en este sentido vive en una relación con el rendimiento y la competencia. Sin embargo, la pregunta que se hace Jorge Alemán, (psicoanalista argentino quien vive en España), retomando los postulados de Freud y Lacan, nos abre un camino y nuevas preguntas frente a las subjetividades contemporáneas y los efectos de las nuevas tecnologías: “¿Qué hay en el advenimiento del sujeto en su condición mortal, sexuada y mortal que no pueda ser atrapado por los dispositivos de producción de subjetividades específico del neoliberalismo?”[1] Es decir, ¿lo real (condición mortal y sexual del sujeto), podrán ser atrapadas por la inteligencia artificial?

De tal forma, frente al no hay alternativa, es importante tener en cuenta la voz del poeta Blas de Otero[2] que nos invita a quedarnos con la palabra:

EN EL PRINCIPIO

Si he perdido la vida, el tiempo, todo

lo que tiré, como un anillo, al agua,

si he perdido la voz en la maleza,

me queda la palabra.

Si he sufrido la sed, el hambre, todo

lo que era mío y resultó ser nada,

si he segado las sombras en silencio,

me queda la palabra.

Si abrí los labios para ver el rostro

puro y terrible de mi patria,

si abrí los labios hasta desgarrármelos,

me queda la palabra.

[1] Alemán Jorge: Neoliberalismo y Subjetividad. Página 12, Edición Especial. 26 de mayo de 2024

[2] Blas de Otero: Poeta español. Nace en 1916, Fallece en 1979.

BIBLIOGRAFÍA

Alemán Jorge: Neoliberalismo y Subjetividad. Página 12, Edición Especial. 26 de mayo de 2024

Byung-Chul Han: Hiperculturalidad. Cultura y Globalización. Editorial Herder, Barcelona. 2018.

Lacan Jacques: Seminario 17: El Reverso del Psicoanálisis. Ediciones Paidós, España. 1991

Sadin Éric, La siliconización del mundo. Caja Negra Editora, Buenos Aires. 2018.

Texto III: Crisis de autoridad: escraches e histeria

Juan Camilo Reyes C.

La idea que tenemos sobre la autoridad ha ido transformándose a lo largo del tiempo de acuerdo con los acontecimientos históricos de una sociedad y en la vida de cada sujeto. En definitiva, la transformación en cómo se comprende un concepto no es un fenómeno exclusivo de la autoridad, más bien parece una condición inherente a los conceptos; sin embargo, el caso de la autoridad es de interés porque brinda orientaciones sobre qué hacer con el malestar que producen los vínculos entre sujetos. En este sentido quiero referirme a una manifestación de malestar que conocemos con el nombre de “escrache”, que se define como una vía para denunciar cualquier injusticia cometida hacia un individuo o hacia un grupo que no ha sido resuelta de manera satisfactoria para al menos una de las partes implicadas.

Inicialmente quiero decir que este mecanismo me evoca una imagen de profunda impotencia y furia además de generar una pregunta ¿qué puedo hacer cuando a mi malestar no se le hace justicia ni se le reconoce desde las instancias encargadas de impartir justicia?

Para abordar mi inquietud sobre los escraches no sólo cobró sentido el concepto de autoridad, sino que hubo otros conceptos y elementos que enriquecieron la elaboración. De allí que los vaya introduciendo a lo largo del análisis esperando que mi escritura alcance a dar cuenta de la pertinencia de cada uno de ellos, dado que advierto una distancia entre el sentido dado a la ruta de lectura que fue conversada al interior del grupo en donde emergió este análisis y, por supuesto, lo que requiere toda escritura para ustedes – los lectores – de este texto.

Buena parte de mi inquietud tiene relación con la estructura de la narrativa del escrache. Como toda denuncia, la intención es presentar un relato lo suficientemente consistente y verosímil para evitar cualquier intención de desmentirlo o de dudar sobre él. Esta consistencia cuenta con una dinámica o dirección en la que opera la denuncia, es decir, un agresor y una víctima. Sin embargo, hay un par de asuntos que hacen especial al escrache, por una parte, se trata del reconocimiento y exposición de un caso sobre el cual las instituciones concernientes no lo reconocen como una injusticia – bien sea porque es la resolución de un fallo, o porque el procedimiento no ha sido lo suficientemente ágil, o ni siquiera ha sido abordado. De otra parte, en la narrativa se señala el provecho que se hacen de las facultades que le confiere una “posición de poder”, con lo cual condiciona la voluntad de los demás, por ejemplo, obligar a realizar una tarea bajo la amenaza de destituirlo del cargo en caso de que se niegue.

En este orden de ideas, quiero iniciar con este último asunto sobre la “posición de poder” por su cercanía a la idea inicial que hay sobre la autoridad. El hecho de hablar sobre una posición en la que se tiene más poder que en otra, inmediatamente señala una contradicción fundamental hacia el principio de igualdad entre seres humanos. Por lo tanto, toda posición de poder, cualquier jerarquía o cualquier llamado a la obediencia pierden su sentido porque provienen de posiciones en las que hay privilegios sobre los demás y evocan un ánimo de tiranía. Dicho así, ocupar una “posición de poder” o ser la autoridad se convierte en una tarea tediosa de asumir en la medida en que su necesidad ha venido siendo vaciada a cambio de la promoción de horizontalidad en el lazo social.

Sin duda, la autoridad es un lugar de privilegio, excepcionalidad y desigualdad con respecto a los demás seres humanos, pero ¿por qué seria tortuoso ocupar esta función? No ha de extrañar que caigan juicios sobre cualquier persona a quien le haya sido conferido un trato distinto al de los demás con el propósito de atacar a su persona, bajo la premisa de que no hay razón para hacerlo merecedor de un trato diferenciado y, no hay que perder de vista que, ser el objeto del odio de la multitud no es poca cosa. A esto hay que agregar una contraparte, pues, la concesión de las facultades propias de quien es autoridad exige una sensibilidad y una responsabilidad para sostener los vínculos dentro de un colectivo, por poner un ejemplo, un sentido de la justicia excepcional.

Antes de introducir otros elementos sobre la autoridad es necesario hacer unas precisiones sobre el sentido de la dominación y la coerción, dado que es la autoridad la que nos protege de ambos asuntos. Tanto Eraly como Lebrum (2023) toman distancia de la dominación y la coerción porque desde estos dos lugares no hay cabida a la presencia del colectivo humano en los individuos; la dominación entraña una fórmula: nadie obliga, pero si se quiere A hay que hacer B – el empleo será suyo, sólo si también acepta trabajar los fines de semana. En el caso de la coerción se trata de un doblegamiento de la voluntad gracias a las posibilidades que confiere una “posición de poder”: entregar las pertenencias mientras le apuntan con un arma, aceptar un descuento del salario para pagar una capacitación que asegure el empleo, ceder a las propuestas eróticas del jefe para renovar el contrato, entre otros ejemplos.

Por lo tanto, es sólo la autoridad lo que nos protege de la dominación y la coerción, debido a que está fundada en un tercero que está más allá de lo mundano. Quien ejerza la autoridad tiene el deber de cuidar que los vínculos entre seres humanos no recaigan ni en coerción ni en dominación, y jamás será un justiciero por mano propia. La justicia que hace cumplir la autoridad proviene del poder conferido por el colectivo o de un tercero, que está fundado más allá de la vida cotidiana de los agentes y evoca a una entidad más grande que la voluntad de cualquier individuo. De allí que la institución de justicia de cualquier nación no tenga excusa alguna para no actuar o hacerlo bajo los caprichos de la persona; sin embargo, no deja de ser interesante señalar la fragilidad tanto de la voluntad de la persona como la de la institución misma en cuanto es una formación humana.

De la autoridad se espera una actuación justa, ecuánime, coherente, objetiva o neutral. Para logarlo basta con nombrar los esfuerzos que se hacen en los códigos legales en donde se especifican todo tipo de injusticias (delitos) y procedimientos para hacer justicia (penas). Pero, a pesar de estas buenas intenciones, los sentimientos de injusticia, parcialidad e incoherencia afloran por doquier. En el documental El silencio de otros (2019), dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahat es patente la fragilidad del aparato judicial español y argentino: la organización de un grupo conformado por familiares de las víctimas y sobrevivientes que reclamaron la reapertura de investigaciones sobre torturas, asesinatos y desapariciones durante las dictaduras permitió entender el sufrimiento de quienes, aún después de décadas, seguían sin saber el paradero de sus seres queridos o descubrían que su torturador vivía a unas cuantas cuadras de su residencia. Otro gran ejemplo que nos brinda la historia es el juicio hecho hacia Eichmann luego de ser apresado en Argentina y llevado a Ramia, en Israel, donde luego fue ejecutado. El reportaje que hace Hannah Arendt (2017) sobre el juicio también muestra de una manera extraordinaria como, bajo el nombre y el visto bueno de la ley, se pueden cometer atrocidades: no solo legitimar la venganza en contra de un chivo expiatorio de una tragedia tan trascendental para la historia de la humanidad, sino que los ejecutores del holocausto fueron cumplidores de la ley. Basta ver lo que dice Arendt sobre Eichmann:

[…] tendremos que concluir que este [Eichmann] actuó, en todo momento, dentro de los límites impuestos por sus obligaciones de conciencia: se comportó en armonía con la norma general; examinó las órdenes recibidas para comprobar su «manifiesta» legalidad, o normalidad, y no tuvo que recurrir a la consulta con su «conciencia», ya que no pertenecía al grupo de quienes desconocían las leyes de su país, sino todo lo contrario. (p. 145)

Con todo, se puede ver que ocupando el lugar de la autoridad y haciendo uso de sus facultades se pueden cometer errores transcendentales para el lazo social, sin duda estos acontecimientos deterioran la confianza y la legitimidad de las instituciones. No obstante, hay que hacer una salvedad: no es la autoridad la que en principio cojee, sino que son sus “delegados” o “ejecutores” los que demuestran su flaqueza.

A esta altura del análisis es importante recordar a Alain Eraly cuando se alude a la institución porque este concepto ayuda a comprender la tercería o el más allá en el que está fundada la autoridad.

La función misma de las instituciones es arrancar la vida humana a la inmediatez de las pulsiones, a la inconstancia de las emociones, la versatilidad de las preferencias, la violencia potencial, estabilizando el tiempo y el espacio de los grupos humanos, instaurando límites a lo que puede hacerse, decirse o compararse, estructurando un conjunto de posiciones, de roles, de estatutos, de derechos y deberes, fijando la identidad de los individuos por rituales de nominación y pasantía. (Lebrum, J. P. & Eraly, A., 2023, p. 12)

Así pues, la institución encarna a una entidad que es la mediadora entre seres humanos y al mismo tiempo se pronuncia en nombre de todo el género humano. Sin embargo, es una entidad que requiere de alguien o de algunos que la hagan pervivir, pues es incapaz de darse vida a ella misma. Entonces, es allí donde sus “delegados” cobran protagonismo y son investidos por las facultades que el género humano le ha conferido para sostener el lazo social.

Comprensiblemente, los investidos con las facultades de la autoridad estarán en constante exposición y cuestionamiento sobre su proceder e idoneidad. Tanto Eraly como Lebrum (2023) están de acuerdo con que la autoridad sea constantemente confrontada y sometida a contraargumentaciones sobre sus maneras de hacer, pues, también pueden errar. En definitiva, habrá algún aspecto de la autoridad que esté sujeto a equívoco, todo parece ser parte de su estructura.

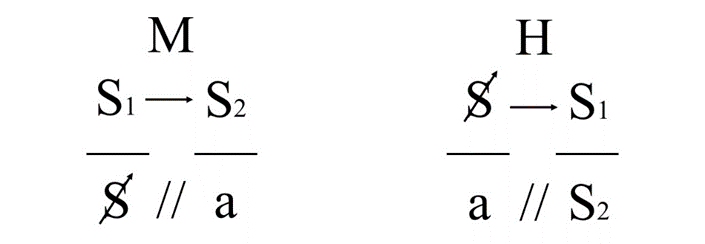

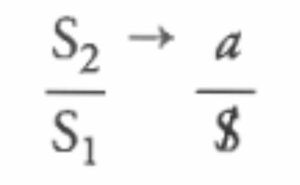

Entender que toda autoridad está imposibilitada para no errar en el cumplimiento de sus funciones, como si se tratara de un sujeto ético o un ser infalible en sus decisiones, es posible gracias a la lectura del Seminario 17 de Jaques Lacan. En este texto se recoge una serie de sesiones en las que son indicados cuatro tipos vínculos (discursos) en los que ocurre el lazo social. Cada vínculo o cada discurso se entiende como una estructura en la que hay un agente del discurso, un trabajo, una producción y una verdad que siempre está imposibilitada. Así pues, es suficiente con saber que la imposibilidad está garantizada incluso a nivel estructural, sin importar desde cuál discurso se esté enunciando.

El reconocimiento de la imposibilidad es transcendental para comprender la complejidad de quien es la autoridad, pues, ni siquiera una formación exhaustiva puede prometer un ser infalible. La falta está garantizada. En consecuencia, siempre habrá algo que se le escape a la autoridad y su idoneidad será puesta en tela de juicio. Esto mismo se refleja en los esquemas que hizo Lacan sobre el discurso del amo y el discurso de la Histérica: el amo siempre fallará en algo y la histérica cuestionará al amo por su fallo.

En la imagen que antecede a este párrafo[1] están presentados comparativamente los discursos del Amo y de la Histérica, simbolizados con una M y una H, respectivamente. Cada discurso está estructurado con las mismas cuatro posiciones (agente, trabajo, producción y verdad), pero en cada uno de ellos hay una distribución de elementos (S1, S2, a, $) distinta de acuerdo con el carácter o semblante que se asigne. Por último, cada discurso comparte una dinámica en la que opera: se dibuja un círculo hacia la derecha que inicia con la posición superior izquierda y que se detiene al toparse con las barras dobles que representan la imposibilidad.

Ver comparativamente los discursos del Amo y de la Histérica confirma que la falta de uno es lo que impulsa al otro. En el discurso del amo está imposibilitado el sujeto tachado ($), pero en el discurso de la Histérica es el sujeto tachado ($) lo que agencia el discurso. Para dar un ejemplo, puede situarse a un conferencista que preparó juiciosamente su charla y termina por aburrir con su tono de voz a un auditorio; y del otro lado, la reclamación por parte de los asistentes a la conferencia por lo decepcionante que resultó la charla. De hecho, en el capítulo 2 del Seminario 17, Lacan (2022) habla de ambos discursos y de allí se puede ver que mientras el amo se afana por la consistencia que garantice el funcionamiento; la histérica exalta la falta para situar la queja y el malestar que movilice el lazo social.

El discurso de la Histérica es especial entre los otros, según el propio Lacan (2022), dado que es el único en el que se produce verdadero saber. De acuerdo con la estructura de los discursos, sólo en el discurso H el saber está en el lugar de la producción. Pero, algo muy especial ocurre con ese saber y se relaciona con ¿Quién es el benefactor de ese saber? Anticipo que se trata del amo, pero esto requiere una justificación: en el primer capítulo del Seminario 17, Lacan señala la formalización que sufre el saber del esclavo para articularse y convertirse en saber de amo o episteme, lo cual implica que sea un saber trasmisible y, en últimas, le permita al Amo prolongar el sostenimiento de su goce o de la dinámica que propicia. Ahora bien, la histérica entra en escena porque entorpece el goce del amo denunciando lo que no “anda bien” o manifestando su queja ante la forma en que goza el Amo. Entonces, con la queja agenciando el discurso H y dirigida hacia el Amo, lo primordial para él es sostener el funcionamiento de su goce, mientras que el malestar de la histérica será siempre secundario.

Por situar lo dicho con un ejemplo, hay que recordar el sufrimiento de algunas familias en Colombia por encontrar un hospital donde pudieran atender alguna urgencia porque eran rechazados en cuanto sabían que su entidad prestadora de salud y dicho hospital no contaban con un convenio, así que debían desplazarse de hospital en hospital hasta cumplir con el requisito del convenio. Las denuncias y quejas se hicieron saber, tanto así que a este fallo del sistema de salud se le conoció como el “paseo de la muerte”. Con el tiempo, el sistema de salud fue ajustado para acabar con este fenómeno, no obstante, el espíritu del ajuste no fue reparar a todas las familias afectadas por el fallo en el sistema de salud o de atender caso a caso, más bien, tuvo la intención de hacer que el sistema de salud funcionara bien para todos.

Así como un denunciante debe tener un saber sobre cómo funciona la ley de su país por las injusticias que percibe, tanto el esclavo como la histérica poseen un profundo saber sobre su amo, más en específico, sobre los medios de goce del Amo que tanto les producen malestar. Sin embargo, en ese saber que tiene la histérica del Amo y de la insuficiencia de él para producir un estado de bienestar total reside la inclinación de querer ser el Amo del Amo. El afán totalitario de la histérica no da tregua – es también su goce – cuando ya supone saber qué hace un amo y cuáles son sus fallos, por lo tanto, se permite destituirlo, pues, resulta ser completamente impertinente e innecesario.

Por un momento pareciera que esta es la cara de la autoridad que tiene lugar en el discurso de la Histérica, pero es justamente en este punto donde se visibiliza y realza la fragilidad que tiene este discurso en relación con la autoridad. No hay que perder de vista que si se opera desde la autoridad no se puede ser un justiciero por mano propia y que se habla en nombre del colectivo. Lo que cabe de autoridad en este discurso H consiste en la denuncia dirigida hacia una institución que atente contra el colectivo entero o contra el bien público. El escollo está en que el discurso de la Histérica no es conformista y en que la falla está garantizada por estructura en el discurso del Amo.

Precisamente, los escraches son una muestra clara del inconformismo propio del discurso de la Histérica. Además, las sistemáticas denuncias sobre injusticias percibidas debido al género, clase social, pueblo de origen, entre otras razones, demuestran, por un lado, la flaqueza del aparato judicial y la corrupción de la autoridad que desde allí se ejecuta y, por otra parte, conducen a justificar la exposición de individuos o casos particulares como chivos expiatorios de los males que aquejan a la sociedad. Con dificultad se podrían contrariar causas justas como condenar al asesino, al torturador, al ladrón, etcétera. Pero lo que no se deja ver con facilidad es la lógica maquiavélica que entraña este mecanismo, con el cual se justifican los medios para alcanzar cualquier noble fin: se destruye a una persona en nombre de todas las víctimas para que esa tragedia no vuelva a suceder. ¿Con qué cara oponerse a ello?